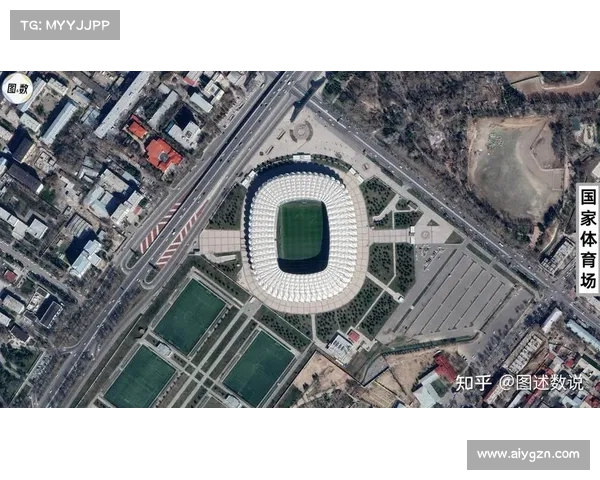

一体育场馆闲置的深层原因

1. 设备与技术性闲置

老化与低效:部分场馆因设备陈旧(如照明空调系统)、技术落后(缺乏智能管理系统)导致运营成本高体验差,无法满足现代赛事需求。案例:国内部分大型场馆因建造时未考虑赛后利用,改造难度大,维护资金短缺。2. 功能定位偏差

乐玩game单一用途设计:早期场馆侧重竞技赛事,缺乏全民健身文娱活动等复合功能设计,使用率低。案例:里约奥运会部分场馆赛后荒废,因未融入社区服务。3. 经济不可持续

高运营成本:能耗人力维护费用远超门票收入,尤其三四线城市缺乏商业开发能力。收入结构单一:过度依赖大型赛事或政府补贴,缺乏常态化创收模式(如培训休闲消费)。二赛事管理优化路径与创新实践

政策机制改革

简政放权与市场化运营国务院取消商业性赛事审批,推行“管办分离”,鼓励社会资本承办赛事;建立赛事目录公开机制,引入专业机构运营(如上海宝山体育中心通过委托管理实现盈利)。

“一站式”服务模式大型赛事期间整合多个场馆资源,统一调度安保物流信息服务,降低成本(参考世界杯奥运会经验)。

运营模式创新

1. 功能复合化开发

“体育+”综合体:结合商业文旅教育等业态,拓展收入来源。例:杭州西湖区文体中心引入攀岩滑板等潮流项目,增设儿童游乐区,客流提升40%。香港启德体育园设计可移动草皮及开合屋顶,快速切换赛事演唱会模式。2. 智慧化与数字化赋能

应用云计算实时监控场馆使用率,动态调整开放时间;开发“全民健身地图”平台(如浙江“浙里健身”APP),实现线上预订导航一体化。香港启德体育园拟采用VR技术打造虚拟赛事体验,吸引年轻群体。3. 公益性与商业性平衡

分层定价策略:室外场地免费+室内低收费(江苏江阴体育中心定价低于市场50%)。定制化服务:针对老人学生残障群体提供专属健身项目(如大庆游泳馆青少年公益培训)。三长效治理对策

1. 政府-企业协同机制

财政支持+社会资本激活:政府提供场馆改造补贴,企业通过广告冠名权衍生品开发(如赛事IP周边)参与投资。“集团管理”模式:跨区域整合场馆资源,共享管理经验(如黄龙体育中心联动周边场馆形成集群)。2. 文化传承与社区融合

设立体育博物馆名宿雕像(参考阿姆斯特丹克鲁伊夫纪念馆),强化历史认同。与学校社区合作开展“少儿体育会”“老年健身课程”,深化体教融合(黑龙江大庆案例)。3. 风险防控与绿色发展

建立户外运动安全分级标准,完善马拉松等赛事应急体系。推行“绿色场馆”计划:垃圾分类管理节能设备应用(如延吉体育场冰雪项目循环用水系统)。四典型案例启示:香港启德体育园

优势与挑战:投资319亿港元打造全球第二大综合体育园,设计先进(可容纳6.5万人),但需避免“重硬件轻文化”。专家建议:需配套体育博物馆深化本地运动历史传承(如纪念1950年代乒乓球冠军刘锡晃),否则难以形成可持续的体育文化生态。经济可持续性:测算需20-30年回本,需依赖演唱会文旅活动补充收入,并吸引内地游客消费(但需应对消费降级趋势)。

对策总结表

| 问题类型 | 核心策略 | 典型案例参考 |

|--|--||

| 设备闲置 | 财政补贴改造+智能技术升级 | 浙江黄龙体育中心 |

| 功能闲置 | 复合业态开发(体育+文旅商业) | 杭州西湖区文体中心 |

| 经济闲置 | 集团管理降本+分层定价创收 | 江苏江阴体育中心 |

| 文化认同不足 | 历史传承+社区活动植入 | 香港启德体育园规划 |

![体育赛事场馆荒废;体育场馆的赛事管理 体育赛事场馆荒废;体育场馆的赛事管理]()

场馆闲置是系统性问题,需通过功能再造管理革新文化培育三维破解。未来方向是构建“赛时服务竞技日常服务民生”的弹性生态,让场馆从“赛事地标”转型为“全民活力中心”。